无论如何,你我终究也是追故乡的人

- 百科

- 2周前

- 426

由理想国微信号(理想国)整理发布

命理师念鲜的微信:nianxiangege晕眩

那一天是大年初一,我刚刚回到村里,遇到两个年轻人正在井边洗脸。刚打上来的井水,因为比气温高,看起来竟是热气腾腾的。

这是村里唯一的一口水井。记得在我很小的时候,井口就已经长满了蕨草。根据生物课上学过的一点知识,这些草很容易让人想起远古的一些事情。

想起从十三四岁开始,我便是从这口井打上水,然后“哼唷、哼唷”给奶奶家挑去。除了平时用水,每年夏天农忙的时候,有些村民还会拿着自家的军用水壶到这里打上几壶水,然后带到田间地头。以此清凉的井水解决野外日高人渴时的后顾之忧。

“回来了,新年好啊!”

我过去和年轻人打招呼的时候,不经意站在井口旁向下张望。一路劳顿,我看见自己有些蓬头垢面。

尼采说:“当你凝视深渊时,深渊也在凝视你。”尼采的意思是:与魔鬼战斗的人,应当小心,不要让自己成为魔鬼。

其实这句话也适合像我这样不断凝望故乡的人。如今的故乡对我而言既是一个回不去的地方,也是一个走不出的地方。即使离开了,不断的回望也会使我们变成故乡的一块泥土。

爱与恨都会让人晕眩,并且让你成为自己所爱或所恨的一部分。

山坡

天高云稠,风行草偃。

有一天,我带着相机去小时候曾经放过牛的地方。那里已经林深草密。偶尔还能听到窸窸窣窣的声音。草根深处,让我畏惧。

早些年,那附近有一座寺庙,在我出世前后被拆了。几个落难的和尚自此不知去向。

最近这两年,村里有计划说是要在垅里修一个水库。如果那样,待水蓄起来后,这些草坡就不再属于我了。

我曾经在那里度过童年时光的无尽山坡啊!

乡村是一道道通往天空的山坡。没有那些杂草丛生的山坡,我不仅难以偎依地球,而且真的无法抵达天空了。

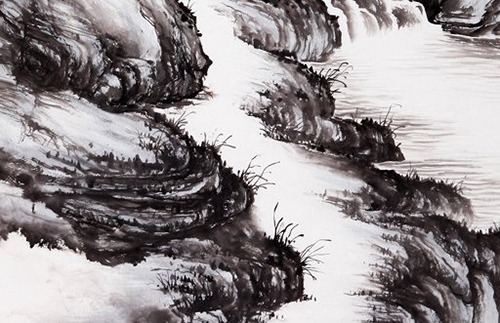

荒野

“故乡荒芜了,回不去了。”许多人悲从中来。

我也有过相同的伤痛。曾经嬉戏的河流,长满了荒草。水路变窄了,山路也一样。

荒芜,像是一双自然的巨手,正在抹去我在那里的许多记忆。所以,当我在河边拍完这张照片,我竟天真地以为自己再也不会回去了。

不过后来我还是经常会回到故乡。而且,我甚至爱上了故乡的荒芜——因为我喜欢荒野。

就像霍尔姆斯·罗尔斯顿说的,荒野中没有英语或德语,没有文学与交谈,没有资本主义也没有社会主义,没有民主制也没有君主专制。当然,荒野里也无所谓诚实、公正、怜悯和义务。

荒野有什么呢?

在人类试图搜刮一切资源的眼里,荒野一无所有。所以他们在拓荒时要播种和耕耘。让荒野按照他们想要的样子生长。而现在的抛荒意味着这双手退出去了。

人类若能满足果腹之需,就应该把土地还给自然,让它们重新变成荒野。

正如海子能在一无所有的天空中找到安慰,我也能在一无所有的荒野中寻得慰藉。荒野和天空一样,它远离人类,容纳万物,孕育但不占有。

假如有一天,我有一块属于自己的土地,我愿意让它成为荒野。把一部分土地重新还给自然,是人对自然的慈悲,也是对自己的善意的觉醒。

相较于荒野,文明恰恰是野蛮的。没有永恒的荒野,故乡就会渐渐丢掉灵魂,正如大地失去星空。

柔软的心

早先村里种的主要是水稻,因为粮价太低,所以后来有些地就改种了棉花。那时候,我已经离开了故乡,没有见证它的春种秋收。

水稻棉花,一饱一暖,满足的都是人的基本需求。虽然我没有种收棉花的经历,对棉花却非常有好感。每次买衣服,我最愿挑的也是纯棉的质地,因为它朴素而且贴心。

我常在北方的冬天里生活,母亲担心我冷,还特地给我寄过两床棉被。母亲说,那都是咱家棉花地里收上来的,暖和。那一刻我觉得故乡并不总在原地等我回去,它还会寻找化身千里迢迢来温暖我。

我有关棉花最深刻的记忆是在小时候。那时村里经常会有弹棉花的师傅来。他们背着一张箜篌一样巨大的弓,一手扶弓,一手拿着棒槌不断地砸弓上的牛筋弦。“叮当、叮当、叮叮当”,像是开一场单调的乡村音乐会。

最神奇的是,那些外表混乱的棉花很快会被弹棉师调理得松软有型。当他们在棉絮上布好错落有致的纱线,一床方方正正的棉被也就做好了。

女儿五岁的时候,随我回村过年。有一天,她在棉田里捡了根棉花枝,捧手心里玩了一路。而我边退边走,用相机定格了她当时的着迷。

老家管棉花枝上的棉铃叫棉桃,棉花开了以后会慢慢长出棉桃,它有一个坚硬的外壳,乍一看有点像罂粟果。待成熟时棉桃会自动裂开,白白的棉絮吐出来,又像是一朵朵小白云,一只只惹人疼惜的猫爪。

那天我没有问女儿为什么喜欢棉花,我想她一定是出于好奇吧。而我也一直好奇于大自然的造化,它何以孕育出这样一种植物——在坚硬的外壳里面藏着一颗仁慈而柔软的心。

磨难

那一天,我走回老宅基地,看到一个石磨躺在杂草堆里。

小时候,奶奶和妈妈常在一起磨豆腐。当我看到浸胀的豆子从磨口放进去,被一粒粒碾碎,然后流到搁在下面的木盆里,真觉得这磨子很神奇。

早先农村人命贱,不会保护自己。我听母亲说她在生我之前有两个男孩没有保住,其中一个就是因为推磨引起了早产。这可真的是一场不折不扣的磨难。

“要是有现在的医疗条件,往保温箱里一放,什么问题都没有了。”母亲感慨道。

我出生于七十年代,在我之前,村子里有不少孩子没有活下来。那时候是在集体,农民既没有种田的自由,也没有卖粮的自由,更没有时间上的自由,人像是木偶被牵着,一切都听集体安排;又像是石磨一样被推着,终日连轴转。可叹的是,一年忙到头,最后可能还会倒欠队上的钱。

我不太能理解,就问母亲那时候为什么会欠队上的钱。母亲说那时候社员工资年底结,平时家里没有钱。有什么开销都得找队上预支,如果看过一两次病,吃过一两次肉,年底一核算就有可能会欠队上的。

母亲的话让我想起村里的牛。我总觉得这种制度对人不公平。

单干以后,集体农庄的制度性磨难减轻了,农民的日子慢慢好起来。那时候每家至少都有一头水牛,我和大妹经常去放牛。虽然每天都是骑牛进,骑牛出,时而呵斥它,但是我们对牛终归是爱护的。

牛生病的时候,父亲也会请郎中来给它治病,父亲没好意思找牛要钱,当然牛也拿不出。父亲知道,牛一年忙到头,耕田、耙田、拉磨,只有我们家欠牛的,而不是牛欠我们家的。

上大学的树

我曾写到过老家有棵古树,被树贩子连根盘走了。

我曾为此肝肠寸断,并且做过一个梦。

我梦见一辆辆卡车把许多农村的大树装走了。而我不知道村子里的那棵古树最终去了哪里,于是开始寻找它。我想追回一棵树,如同追回我远逝的故乡。

故乡走了,我还在。这样的故事,我很想拍一部纪录片,或者一部电影。

后来,在县城的宾馆里,我遇到一位初中同学。我们已经近三十年没见面了。他当年成绩差,没有考上大学。大概是为了套近乎,他和我说:

“你们村我很熟悉,我去那里买过一些树。”

“包括村口那棵古树吗?”那一刻,我想挥动拳头。

“我买走的是几棵樟树……”同学似乎意识到了我的不快。

一次痛苦的聊天。一边是假装的久别重逢的热情,一边是内心里痛失所爱的翻江倒海。我们都是农村国被押解进城市国的奴隶。不同的是,我做奴隶时不伤害故国,而这位同学,在城里做奴隶的时候还要去乡下贩卖奴隶。

“有机会到浙江出差的时候就找我啊,我请你吃饭!”最后,同学客气地说。我说好吧。那一刻,我觉得自己是个虚伪的人。我答应了一件自己做不到的事情。

几年后的一天,我在离家三十公里左右的乡间公路上走着,远远望见一辆卡车运了几棵树。我赶紧举起相机,拉近镜头。那是我在梦里看到的一幕。树枝被截断了,露出的伤口,像暗夜里的繁星。

“那是几棵考上大学的树。”我心里突然闪过一个念头。

一批批的大树进城了,农村千疮百孔。那一天,我突然觉得自己变成了一棵考上大学的树。和这些被削枝去杈的树的命运一样,我当年也是被时代的巨浪连根拔起,冲进了城市,待漂浮不动了,就在一个角落里扎下根来。

城市的幻象

村里有两个重要的节日:一是端午,二是春节。我离开故乡后,已经很少过端午了。不过从渊源上说,我对端午还是别有情感。因为它是为纪念屈原而设,而屈原实为熊氏,这么说来我们就是本家了。熊姓难得有几个名人,有关屈原的这点掌故成了村里孩子莫大的骄傲。

我有关端午的最深记忆是在节日前后几天,每家每户门上都会插几根艾蒿,说是为了辟邪。而孩子们手上也会提着一个用毛线编织的网兜,网兜里装了一两个染了一品红的熟鸡蛋。一旦见了面,大家就会成群结队,走东串西,仿佛那几个鸡蛋是他们共有的灵魂。

至于春节,我能回去时就尽量回去。回家过年,是中国人一年一度的感情役,谁也逃脱不了。

早先坐火车,因为票不好买,我常常会选择在除夕那天上车。忘了那些没有意义的节日设定吧,我对自己说,每个日子都是平等的。我宁愿选择一种有尊严的生活。或许天性使然,我对拥挤总是敬而远之。我坐过最长的一次火车是37个小时,而且大多数时间都是站着。最难受是闷罐车里的拥挤,行李架和座位底下都是人,想上个厕所也是一夫当关,万夫莫开。

而除夕那天,我在车上看到的完全是另一番景象。整个一节车厢,可能只有我一个人。我喜欢那种空空荡荡的荒凉。火车如大河奔流,我是河上的一叶孤舟。

到家已是正月初一了。父母体谅我,他们会说:“来归(回家)了就好,哪日都一样!”话虽如此,我知道父母心里总还是有些悻悻。正月里进屋,不像回家,像是走亲戚。

这张照片是我过年时拍的。和以前不一样,那些天村子里许多人都在大放焰火,炸得天翻地覆。最热烈的时候,感觉这里和我所在的城市已经没有什么差别了。在城里,如果那一刻有人给你打电话拜年,你会觉得自己就像是躲在一片混乱的战壕里。满世界都是枪林弹雨,而你却是无处可去的逃兵。

除夕,站在屋顶上瞭望四野,我注意到隔壁一个村子焰火放得最热闹。这个村子很少出大学生,年轻人早早出去在北京做铝合金门窗生意。据说他们这些年都赚了不少钱。在祝福他们的同时,我猜想他们回到家里,点燃的不只是新年的祝福,还有城市的幻象。

那一夜,我过了很久才沉入梦乡。在老家的天上,我更愿意看到的是古老的宇宙、闪亮的星河,而现在它都被那些城市的幻象占领了。

随风而逝

在国外我参加过一些游行示威活动,比如反对死刑,抗议战争,支持平权。

不过对于一个异乡人而言,很多时候并不为赞成或者反对什么,而纯粹是为了见证一个地方的风土民情,看水往哪里流,听风朝着哪个方向吹。

那一天,阳光格外明媚,我在雷恩参加了一场声势浩大的游行。当时雷恩的几条主街上都站满了人。我跟随的是一个由几百位布列塔尼风笛手组成的游行方阵。布列塔尼风笛传自英格兰高地,如今已经成为了布列塔尼文化的象征。

没有永恒,只有存在。

所有人的故乡都在沦陷,每代人都有自己的伤逝。走在人群里,我对自己说。

不过那天我并不十分伤感。

一来我参加了一个盛大的风笛Party,整座城市,笛声悠扬。二来我还在人群中看到了一位手握风笛的姑娘。当她吹完一支曲子,转过身和后面的同路人交谈时,我按动快门,记录下了那一刻。

背井离乡这些年,我常常会问自己我的故乡在哪里。我知道它不只是地理上的一草一木,还包括许多同时代的人和事。它们在不同的时间和地点上出现过,如同邓丽君的歌、张国荣的戏、某个街角邂逅却又不再相逢的你。

想起西藏僧人世代相传的坛城沙画。那些刚刚完成的杰作,没过多久就要被抹平。世间所有繁华,想来都不过是一掬细沙。

有时我也不明白自己这一生一定要保卫什么。我们一生中会遇到很多美,就像沙画一样弱不禁风。既然沙画无法保存,我们只好保存画沙画的形式。在创造与毁灭之间,经历西西弗斯一次次地推石上山。

一切美好的东西都将随风而逝,包括风。那一天,我在雷恩大街上遇到的那张美丽脸庞,最后同样不知所终。

追故乡的人

自从发现了被湮没的农学家董时进以后,我想给他写部传记,于是去美国找到了他的儿子董保中先生。

董保中先生是文学教授,退休后住在旧金山附近的一座小城里。虽然八十多岁了,身体却很结实。

记得那天董先生和他的美国夫人去机场接我,刚见上面,他就直接从我手里夺过行李箱。

“你是客人,大老远来,东西该由我拿。”走了没多会儿,他把我的箱子拎进了汽车的后备箱。

我在董先生家里住了几天,那是一栋两层的House。董先生说这房子是他前几年买的,花的钱相当于人民币六七百万元。

“是吗?现在中国的房价可是贵得不得了……”

我惊诧不已。在旧金山不远的地方,能买到这么便宜的别墅。重要的是,不只有房子,还有几百平方米的土地。具体到院子,这里的露天烧烤和游泳池我都不羡慕,最让我情不自禁的是那棵少说也有两百年的大树。

“我父亲年轻的时候,在四川种了片大果园,后来都被没收了……”董先生回忆说。

由于董先生喜欢剑术,那几天他除了和我聊他的父亲和家事,还教我练习击剑。有时在他家的书房里,有时就在那棵大树底下。

中国文人常常感慨“平生书剑两蹉跎”,我是人到中年才有机会“练习击剑”。如果有这样一棵大树,可以坐在底下读书舞剑,宴乐宾朋……我所追求的美好人生,也不过如此吧。

“现在中国到美国方便,有空就常来我这住几天吧!我这有房间,你可以到这来写作。”

董先生读过我的《一个村庄里的中国》,知道我内心的忧伤。当他看到我不停地对他家院子里的这棵大树拍照,甚至几次爬到树上时,便这样安慰我。

此心安处是吾乡。我承认,在董先生家里的那几天,我时而有一种梦里不知身是客、且认他乡作故乡的错觉。可我内心也在不停地问自己,既然我在这里的愉悦如此真实,一切恐怕就不是“错觉”那么简单了。

几年后的一个夜晚,我梦见自己骑着自行车在北京周边的乡下漫游。不知不觉间,骑进了一个山明水秀、古木成林的村庄。我问一位坐在湖边的老人这些树是如何保留下来的,老人支支吾吾,什么也说不出来。而当我想拍照时,手机卡里的内存却满了。

接下来更让我扫兴的是,就在我对那位老人说“我看见树很亲切”时,他并不理解我说的“亲切”是什么意思。

“啊,你在说什么?!什么亲切?!”

老人不断地重复这句话,直到这个村庄和所有的树在我的梦里渐渐隐去。

我每晚都会做一些稀奇古怪的梦。在梦里我无法和那位老人解释我所遭遇的一切。醒来后,我突然明白自己这些年对故乡的所有追逐。

我是一个追故乡的人。有时候追回童年,有时候追到天边。有时候追入文字,有时候追入月光。更多的时候,我是追进了梦里。而我梦里的故乡,或许在过去,或许在未来。或许已经消逝沉沦,或许永远不会到来。

还能从故乡的重轭中解脱出来吗?回想过去这些年,我时常奔波于故乡与世界,过去与未来,现实与虚幻之间,我早已经疲惫不堪。

“任何地方只要你爱它,它就是你的世界。”

寂静的午后,一个很偶然的机缘,我在网上读到王尔德的这句话。

我的经验告诉我王尔德是对的。故乡与世界之间的那道白墙,在这里轰然倒塌了。当我意识到凡我所热爱的地方就是我的命运,我猛然发现我的故乡与我的世界融为一体。我不再纠结于故乡既回不去也走不出了,我的过去与将来都已经安放于现在。

我是我世界的精神与皮囊,我走到哪里,我的世界就在哪里。我一生追求怎样的故乡,就在怎样的故乡度过一生。

|

以上图文选自《追故乡的人》

熊培云 著

理想国,2017年1月