【检察文化】老家有棵大槐树

- 百科

- 3周前

- 1183

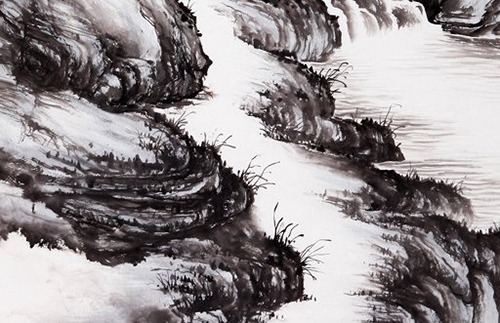

在我的老家乔营村,生长着一棵大槐树,确切说应该是棵古槐。树虽不算太高,也就七米多高。但树干特别粗,两个成年人才能抱过来,树冠上最小的分枝也有碗口一般粗,而且根深茂盛。槐树总是开春发芽,初夏开花,秋季结一种村里人叫做槐链豆子的果实。初冬时节,其他树叶子都落光了,而这棵树的枝叶依然生长。只有寒冬的第一场大雪才能把树叶给拽下来。

命理师念鲜的微信:nianxiangege

我家的宅子离槐树也就200多米远。小时候和小伙伴们常在树下玩耍,大人们也常在树底下吃饭,纳凉。上了年纪的人谁也说不清是谁家的树,哪年栽种的。为这事儿,我曾经问过槐树旁边住着的街坊三姥爷,他神秘兮兮的说:“听我爷爷说,他的爷爷都不知道是啥时候栽的,而且打他记事儿这树就这么粗”。

大槐树有着极强的生命力。在根部离地面半米多高的地方,有一个大且深的黑洞,洞口比大号的脸盆还要大些。小时候常常端着碗坐到洞口里吃饭。黑洞把整个树干的下半部形成了中空,树身上下也都布满沟壑,伤痕累累,仿佛见证着岁月沧桑。即便这样,也都丝毫不影响枝叶生长,它就像一位饱经风霜雪雨的老人,在呵护着树下的生灵。周围街坊都把槐树给人物化甚至神化了。每逢过年的三十晚上和初一的五更天,三姥爷总是端上刚出锅的第一碗带汤饺子,虔诚地双膝跪到树下,口里念念有词,祈祷一番,意思是感谢槐老人家一年来的福佑,期盼来年风调雨顺,五谷丰登,然后倒出一点儿饺子汤来,浇进树洞里。大槐树不仅当属我们村的地标,而且在周围几个村子也颇有名声,以至我参加工作后外出介绍自己姓氏时,不免有人会问老家是不是乔营的?离大槐树远不远?

我对大槐树有着特殊的情感。觉得它不仅古老,而且伟岸、苍劲、坚毅、敦厚。我也时常以大槐树为荣。它成了一种印记,一个符号,一缕乡愁。每次回老家总是走到树下拍张照片,摸一摸抱一抱。学会电脑的第一个网名就是“乔营大槐树”。然而,前段儿时间回去再看时,我却为大槐树忧伤起来,因为有人在树下盖了房子,遮了树干的阳光,也有人为行路方便硬化路面时把树根的半圈儿也用水泥砂浆给硬化了。再者,多年来修房盖屋的下房土堆积路上无人清理,路面升高,致使大半个树洞被埋在了地下。甚至听街坊说县城里来了个老板,说这树是个宝贝,要出十万块钱给买下移走……

回来的当晚我辗转反侧,无法入睡,黎明迷迷糊糊中竟然做了个梦,梦见城里来的老板提着一皮箱的钱,开着沟机和大吊车要把大槐树给刨走。我操起粪叉就和老板拼命,打得不可开交,街坊邻居都在袖手旁观,没人帮我,还有的责我傻,多管闲事儿。撕打中,我用粪叉将皮箱挑起来抛向空中,皮箱重重摔下来,百元大钞散落一地,街坊们一窝蜂的争着抢钱,就连一向对我马首是瞻的堂弟也撅着屁股拼命去抢,我一脚揣了他个嘴啃泥,还说他:这钱你也竟敢要,就不怕遭雷劈啊。

梦醒之后,几经考虑,还是拨通了在市林业局当领导的同学电话,想求得他的帮助,同学爽快答应。过了几天,同学带着专家和我对大槐树实地考察,专家一看感到惊讶,说从来没见过这么大的古槐呢,树龄应该在六百年以上,比县城老爷庙台子上的古槐还要早上三百年。还说目前周边环境绝对不利于槐树生长,建的房子不利于树干通风采光,水泥路再不断开,会引起树干局部坏死,要马上采取保护措施。我抚摸着树无奈的对专家说:“我们这棵树生的不是地方啊,它该长在北京城里头。”

回来后我又翻阅一些史料。清丰南乐一带乔氏族群的先祖是明代洪武元年山西平阳府移民。洪武元年是公元1368年,距今653年。而古槐是不是乔氏始迁祖乔凉亲手所栽已无从考证,但起码是六百多年历史的鉴证吧,也起码算是个文物吧。中原一带居民多是明代山西洪洞大槐树移民。有句民谚:要问祖先在哪里?山西洪洞老鸹窝。是因为当时在大槐树下办理移民签证,树上有老鸹窝。回想十八年前,我曾去洪洞县拜谒大槐树,遗憾的是当年的大槐树已不复存在,取而代之的是一颗小树。但愿我们的大槐树平安相望,不会给后人留下遗憾。

憨厚而慈悲的大槐树也在等待有心人的施救和关护……

编者按:农耕文明是中华传统文明的集中体现,从各具特色的宅院村落,到巧夺天工的农业景观,从乡土气息浓郁的节庆活动,到丰富多彩的民间艺术,从耕读传家、父慈子孝的祖传家训,到邻里相望、诚信重礼的乡风民俗,既是民族生生不息的基因密码,又是每个人心中那份浓得化不开的乡愁。《老家有棵大槐树》用情至真,浓缩了生生不息的黄河文化。桑间濮上是黄河文化的重要组成部分,散发着浓郁的乡土气息,裹挟着泥土的芬芳……

审核:魏自民

文字提供:刘彦州