死孩子

- 百科

- 1周前

- 612

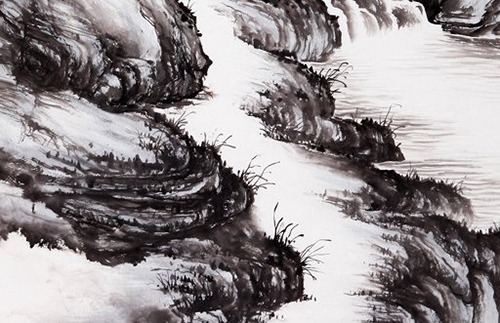

小时候,学校旁边就是一座苏联式建筑风格的破旧医院,它也全村唯一一所卫生院。

命理师念鲜的微信:nianxiangege医院里永远光线昏暗像个冰冷的神秘城堡,浓重的消毒水味道仿佛烙在童年大脑里,一闭眼睛就能嗅到。村子不大,那时候,外出打工还不流行,大部分村民的生老病死全部都在这里,典型的一站式服务。

医院不大,床位有限,病人都混在一起,没那么多讲究。往往一个病房里,这床生了大胖小子一家欢天喜地,那床夫妻吵架女的喝了农药,两个家族大吵大闹、拳打脚踢。

农村各种非正常死亡的事情太多了,大家谈到生死有种举重若轻满不在乎的架势,好像吃顿饭洗个澡一样,司空平常,毫不在乎。这里才是真真的命如草芥,一条命和一袋米一头牛一辆车似乎也没啥不同,死就死了嘛,有啥大不了?

下面要讲的这个死孩子的故事多半和那个基本国策有关。作为被遗忘的自生自灭之地,很多政策在农村实施时都是落后半拍的,计划生育也不例外。与城市不同,我们村直到80年代末90年代初,风声才紧了起来。

当时,村里抓计划生育、躲计划生育引发的各种曲折的故事不少,估计都整理出来情节和莫言的《蛙》有的一拼。一时间谣言四起,人心惶惶。当时我太小,懵懵懂懂,很多事情也只是听大人们地下党接头一般悄悄地嘀咕一些,什么谁家半夜举家逃走,谁家的孩子被扔到猪圈被猪吃了,谁家女人怀孕七八个月被拉到医院堕胎什么的。

我至今清楚地记得,一个亲戚家的大婶子,抱着两三岁的最小的女儿东躲西藏,不敢回家的样子。面对围在身旁的妇女同乡,她恐惧无奈又惶恐的脸上面如土色,“你说说!生都生出来了,孩儿都这么大了,难不成说掐死就掐死?”她带着哭腔对众人哭诉。女人们一边听得津津有味,一边充满同情却又无可奈何。

孩子,这种脆弱的生物,它的命,有时候父母都说了不算。

记得有一天下课。突然一个男孩像发现了新大陆,跑着告诉大家学校后面有个死孩子,他激动得满脸通红。小孩们一听立刻炸窝了,都争抢着爬上高高的墙头,望向事发地。学校和医院挨着,一米多高的土坯围墙和小学生的身高差不多。很多校园垃圾、医疗垃圾就抛到墙那边的沟沟里。

我和同学们争相恐后地爬上墙头,看到一个刚出生不久的死婴头戴一个印有鲜红十字的小白帽,被扔到土坑里,静静地躺着,好像一个假的塑料娃娃。它是男孩女孩?是正常的死胎还是被强制引产的?谁是它的家人?这一切都不得而知。

很长一段时间,“死孩子”成了整个小学的话题。调皮的男孩子们动不动就拿它开玩笑或者吓唬女生,也有同学从家长那里听来一些传闻添油加醋绘声绘色地复述,课间不断有人呼朋引伴地像是餐馆外星人一样,一起去看那个可怜的死孩子。大家趴在墙头上,就是看着它,看它一天天地变黑变暗,像一朵玫瑰一样慢慢枯萎。在这些活着孩子的心里,它更像是一个玩具,一个故事噱头,或者是平淡无味的乡村生活的调剂品。

死孩子,死孩子,死孩子……

你是谁?你是谁?你是谁?

你会什么躺在这里?你会什么躺在这里?你会什么躺在这里?

你的爸妈为什么不要你了?你的爸妈为什么不要你了?你的爸妈为什么不要你了?

时间一天天过去。天气越来越热,学校后面的树丛叶子都长了出来。孩子们疲倦了死孩子这个话题。慢慢的,大家的生活又回到了往常,不再去围观它、谈论它,好像它压根就不存在。

有一天,班上最调皮的男生突然对大家说,有一天他又看到了那个死孩子,只不过这一次,是一只野狗叼着它,钻进了树丛中。

从此,死孩子彻底消失了。就像它从未来过这个世界。