易界江湖(一)“学了易经能算卦”

- 百科

- 1周前

- 266

我的公众号发出两个性质完全不同的系列讲题:一个严肃枯躁,预料读者寥寥;一个力避学理,轻松闲扯。两者交互发出,两篇一变,调换口味。

命理师念鲜的微信:nianxiangege我走到治“易”的路上来,完全是出于好玩和好奇心,从来也没想把《易经》当一个饭碗子拿去谋稻粱食,对这件事虽说下过一些功夫,但不是苦功夫,反而是在探秘的乐趣中向前走的。我的长处是对学问有着比常人更强的辨识正邪的能力。我一走上易坛,就整天“纠谬”和破除迷信,宿命中成了江湖人士的天敌。其所以在南北有一点声闻,主要是出了几本书,计有《八卦占卜新解》、《奇门遁甲述》、《飞盘奇门遁甲》、《白话易林》、《易学万年历》、《方术异闻实录》等。这些书集中出版于二十世纪八十年代末九十年代初的一九八九年至一九九二年,加上当时正值易学热方炽未艾之际,于是我就荒谬地“被”大师了。

写这一类书,在大陆,我是着先鞭者。原因大约是懂这些学问并能用文字祖述传承的人,一般都学术地位显要,其中必有人不屑干这样的事;更多的是对这门学问不大了然。而我的怪脾气是爱走横道,也有足够的文字表述能力,又着实下了一番功夫,再加上书商推波助澜,这些书就一本接一本的出版了。

“文革”后1977年恢复高考,第二年又恢复了研究生制度。这一年,西北大学中文系录取了十五个硕士研究生。计有古代文学专业八人(先秦两汉二人,隋唐四人,宋元明清二人),文艺理二人,鲁迅研究五人。我参加考试并被录取的原本是先秦两汉专业,但这一年报考宋元明清专业者虽有十多人,按成绩却只录取了一名,入学后动员我改学这一专业,我没有多考虑就接受了。所以虽然八一年毕业留校教宋元文学,而在十几年后,因刘持生先生去世,系上便让我招了两届先秦两汉文学研究生,嗣后才招了一届宋元明清专业硕研生。

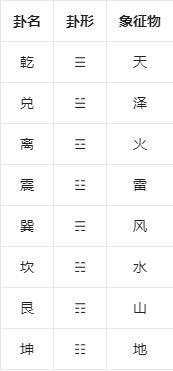

却说与我同一年考取研究生的邢天骥,没有读过本科而以同等学力考取,攻先秦两汉专业,毕业后留校从教。这是一个非常刻苦好学的人。他的父亲解放前就是有名的经济学教授。天骥口才超拔,教先秦文学,一堂课下来,台下自发鼓掌十余次。他备课十分认真。作为文学课,《易经》并占不了多少地位,而他连怎样用《易经》占筮都研究了。这对我是有触发的。当时系上召集教师开会讨论“创收”问题,我开玩笑说,叫教师创收,咱们除非在邮局门口摆个摊子,代写情书、诉状;另外过去说“学了《诗经》会说话(春秋时有在外交场合赋“诗”的讲究,颇如文革中引用“最高指示”),学了《易经》能算卦”,咱们搞先秦的,何不学一下《易经》,到八仙庵摆个卦摊。当时这样说,实在是恶意调侃,但过后便滋生出越来越强烈的好奇心,总想摸摸算卦的底细。于是就暗暗借阅了校图书馆和系资料室这方面的书籍,又花几年时间到民间搜集卦书狠读。

我搜集卦书慢慢摸索出一些办法,打听出谁有藏书,便大胆跟他接近,和他聊怪力乱神的事,慢慢的,他会自动向我誇说他的藏书。但你绝对不能想着去占有他的书,反而要把自己藏有而他却没有的书夸给他,吊他的胃口,然后把自己的复印本送给他,并提出用他的复印本来交换。这样,各人的藏书毫发未损,都增加了新的收藏,何乐而不为呢!